Ambitionslos, dilettantisch, verfehlt, schleppend

Von Dr. Oliver Everling | 5.März 2021

Im FERI Prognose Update finden sich klare Worte zur Entwicklung in Deutschland und der Verantwortung der Bundesregierung, wie sie von dem sonst sehr diplomatisch formulierenden renommierten Research-Haus in Bad Homburg eher selten zu lesen sind. Aus deutscher Sicht stelle die außerordentlich ambitionslose, zum Teil dilettantische und insgesamt zunehmend verfehlte Corona-Politik der Regierung einschließlich ausgesprochen schleppender Impffortschritte inzwischen das größte Risiko für eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Erholung dar, warnen die Experten.

„Nach dem starken Rebound des BIP im dritten Quartal hat die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal des Jahres 2020 nur leicht zugelegt“, stellt das FERI Economics Team um Axel Angermann aus dem Ökonomischen Kompetenzzentrum der FERI fest. „Zwar litt der Konsum bereits deutlich unter den neuen Lockdown-Maßnahmen seit November, jedoch erwies sich die Industrie und damit auch der Export) als stabilisierender Faktor. Ein BIP-Rückgang wurde zudem durch das hohe Ausgangsniveau zu Beginn des Quartals verhindert. Umso stärker wirkt sich allerdings der lange Shutdown im ersten Quartal 2021 aus.“

Es überwiegen die schlechten Nachrichten: „Belasten könnte in Q1 zusätzlich die wieder höhere Mehrwertsteuer – insbesondere Käufe von langlebigen Konsumgütern dürften temporär merklich zurückgehen. Die fiskalischen Hilfen des Staates tragen zwar insgesamt zur Stabilisierung bei, dürften aber bei einer langen Dauer des Shutdowns erhebliche Zeitrundeneffekte immer weniger verhindern können. Generell stellt die außerordentlich ambitionslose, zum Teil dilettantische und insgesamt zunehmend verfehlte Corona-Politik der Regierung einschließlich ausgesprochen schleppender Impffortschritte inzwischen das größte Risiko für eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Erholung dar.“ So kommt, was kommen musste, dass nämlich die von der Bundesregierung forcierte Zentralverwaltungswirtschaft zur Fehlsteuerung neigt.

Gute Nachrichten degradieren zu Kosmetik: „Der an sich zu erwartende Anstieg der Arbeitslosigkeit wird durch die verlängerten Kurzarbeiterregelungen statistisch unterbunden. Mit einer Bremswirkung auf die Dynamik des privaten Konsums ist dennoch zu rechnen. Auch der zu erwartende Anstieg der Insolvenzen in einer Größenordnung von mindestens 15% zum Vorjahr wird durch die Aussetzung der Insolvenzregelungen letztlich nicht verhindert.“

Ab dem zweiten Quartal 2021 rechnen die Experten der FERI wieder mit einer höheren Aufwärtsdynamik der deutschen Wirtschaft, getragen vom Konsum, steigenden Ausrüstungsinvestitionen und Exporten. „Die Bauinvestitionen leiden dagegen unter einer strukturell schwächeren Nachfrage im Gewerbebau. Gesamtwirtschaftlich dürfte das Ausgangsniveau vor der Corona-Pandemie um den Jahreswechsel 2021/22 wieder erreicht werden. Inwieweit nach Überwindung der Pandemie eine Modernisierungspolitik strukturelle Schwächen der deutschen Wirtschaft – hohe Abhängigkeit vom Export, Strukturwandel in einer der Schlüsselbranchen (Autoindustrie), Digitalisierungsrückstand – beseitigen kann, bleibt abzuwarten.“

Themen: Branchenrating, Länderrating | Kommentare deaktiviert für Ambitionslos, dilettantisch, verfehlt, schleppend

Abonnenten vom Ratingdienst im Vorteil

Von Dr. Oliver Everling | 4.März 2021

„Die Transparenz der Greensill Gruppe und der Greensill Bank waren nicht kapitalmarktwürdig“, kommentiert Michael Dawson-Kropf, Senior Credit Analyst bei Independent Credit View in Zürich, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verhängte Moratorium gegen die Greensill Bank, „und verdienten erst recht kein Investment Grade Rating.“

Die Mängelliste der Schweizer Experten war schon lang: „Vielzahl von finanziellen Verflechtungen zwischen den Konzerngesellschaften ohne freien Zugang zu einer Konzernstruktur und einem Konzernabschluss, keine Kommunikation zu Investoren und Geschäftspläne wurden regelmäßig verfehlt. All das bedeutet nicht, dass wir die Pleite vorhergesehen haben. Wir haben unseren Kunden aber bereits 2019 die Greensill Bank in gleich deutlichen Worten, wie wir dies nun auch öffentlich tun, beschrieben und diese im tiefen Non-Investment Grade eingestuft.“

Themen: Bankenrating | Kommentare deaktiviert für Abonnenten vom Ratingdienst im Vorteil

Moratorium beim Bremer CRR-Kreditinstitut

Von Dr. Oliver Everling | 3.März 2021

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am Mittwoch, den 3. März 2021 gegenüber der Greensill Bank AG wegen drohender Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Außerdem ordnete die BaFin an, die Bank für den Verkehr mit der Kundschaft zu schließen, und untersagte es ihr, Zahlungen entgegenzunehmen, die nicht zur Tilgung von Schulden gegenüber der Greensill Bank AG bestimmt sind (Moratorium).

Seit dem Wirecard-Skandal wird strenger nachgefragt: BaFin meint in einer forensischen Sonderprüfung festgestellt zu haben, dass die Greensill Bank AG nicht in der Lage ist, den Nachweis über die Existenz von bilanzierten Forderungen zu erbringen, die sie von der GFG Alliance Group angekauft hat. Die BaFin hat daher bereits umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und zur Risikobegrenzung der Greensill Bank AG erlassen und einen Sonderbeauftragten bei der Bank eingesetzt.

Die Einlagen der Kunden der Greensill Bank AG sind im Rahmen des Einlagensicherungsgesetzes geschützt. Das Institut gehört der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) an. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Entschädigung von bis zu 100.000 Euro je Einleger liegen vor, wenn die BaFin den Entschädigungsfall festgestellt hat. Die EdB hat die Gläubiger des Instituts unverzüglich darüber zu unterrichten, wenn dieser Fall eingetreten ist.

Die Maßnahmen der BaFin sind sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig. Bestandskraft würde bedeuten, dass gegen die Maßnahme nicht mehr vorgegangen werden könnte und dass sie endgültig und unanfechtbar wäre.

Das Moratorium musste nach Ansicht der BaFin angeordnet werden, um die Vermögenswerte in einem geordneten Verfahren zu sichern: „Die Greensill Bank AG hat keine systemische Relevanz. Ihre Notlage stellt daher keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar. Die Bilanzsumme des in Bremen ansässigen Instituts belief sich zum Stichtag 31.12.2020 auf rund 4,5 Milliarden Euro.“

Die Greensill Bank AG versteht sich als Refinanzierer für die Greensill-Gruppe sowie Investor in von der britischen Schwestergesellschaft Greensill Capital (UK) Ltd. entwickelten Working Capital Solutions-Produkte. Die Greensill-Gruppe ist schwerpunktmäßig ein global agierender Anbieter von kurzfristigen Finanzierungslösungen zur Lieferkettenfinanzierung von Industrieunternehmen. Muttergesellschaft der Greensill Bank AG ist die australische Greensill Capital Pty Ltd. Die Greensill Bank AG steht unter der direkten Aufsicht der BaFin.

Themen: Bankenrating | Kommentare deaktiviert für Moratorium beim Bremer CRR-Kreditinstitut

Eigenkapital und Eigenkapitalquote von EY

Von Dr. Oliver Everling | 3.März 2021

Gegen die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY) werden kostengünstige Paketlösungen von Rechtsanwälten angeboten, um Forderungen beim Insolvenzverwalter von Wirecard AG anzumelden und Investoren-Klagen gegen den Abschlussprüfer EY zu erheben. Daher stellt sich die Frage, welches Nettovermögen bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch zur Verfügung steht, um sich einerseits gegen Ansprüche zu wehren und andererseits Schadensersatzansprüche zu befriedigen.

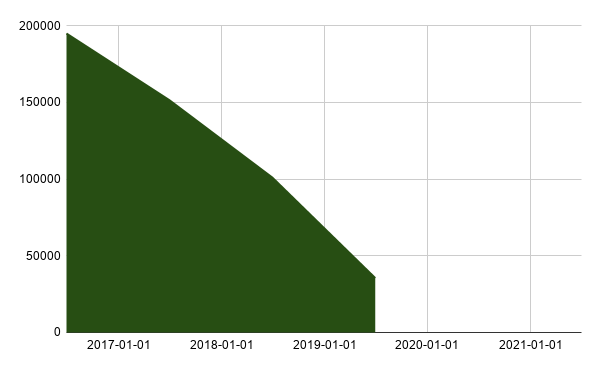

Das Eigenkapital von EY entwickelte sich in den letzten Jahren aufgrund von Verlusten wie folgt zurück (in 1000 €):

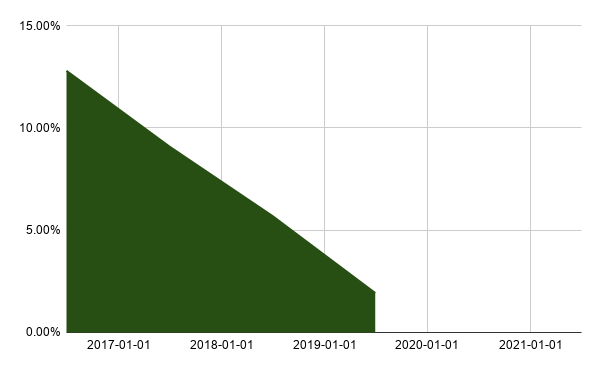

Ebenso alarmierend ging die Eigenkapitalquote zurück (in Prozent):

Georg Graf Waldersee ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, kontrollierte in diesen Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender aber auch die Berliner Ratingagentur: Graf Waldersee gehört bereits seit dem 1. Juli 2016 auch dem Aufsichtsrat der Scope SE & Co. KGaA und Scope Management SE an. In beiden Fällen führt Georg Graf Waldersee den Aufsichtsratsvorsitz über Gesellschaften, die seit Jahren nur Verluste melden.

Themen: Unternehmensrating | Kommentare deaktiviert für Eigenkapital und Eigenkapitalquote von EY

Olaf Scholz wählt zwischen Skylla und Charybdis

Von Dr. Oliver Everling | 3.März 2021

Das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard ist Gegenstand der Untersuchungsausschusses „Wirecard“. Auf Antrag der Fraktionen der FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen beschloss der Bundestag am 1. Oktober 2020 die Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses mit den Stimmen der Oppositionsfraktionen bei Enthaltung der Koalitionsfraktionen.

Die Arbeit des Ausschusses hat weitreichende Konsequenzen für verschiedene Ratings und Ratingagenturen und verdient daher besondere Beachtung, denn es geht hier nicht nur um das Credit Rating von Wirecard oder enttäuschende Fondsratings der Berliner Ratingagentur Scope, sondern um das Versagen des Systems aus Prüfung, Rating, Aufsicht und Kontrolle.

Die Aufsicht über die Wirecard Bank führt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Bestandteil der Bundesverwaltung untersteht die BaFin der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen unter der Leitung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der sich für die SPD 2021 als Kanzlerkandidat bewirbt. Da im Rahmen des Bundesfinanzministeriums die Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns der BaFin überwacht wird, kommt den jüngsten Aufdeckungen besondere Beachtung zu.

So könnte sich hier für den Bundesfinanzminister das Dilemma ergeben, sich entweder selbst zur Verantwortung zu bekennen oder anderen die Schuld zuzuweisen – wobei „Schuld“ hier auch im rechtlichen Sinne einer Verbindlichkeit zu verstehen sein könnte. Der Rücktritt von Olaf Scholz wäre aber für die SPD, derzeit drittstärkste politische Kraft in Deutschland, ein schwerer Schlag ausgerechnet im Bundestagswahlkampf 2021.

Das Dilemma besteht nun darin, dass sich die Vorwürfe zwar gegen die das Unternehmen Wirecard AG prüfenden Wirtschaftsprüfer lenken lassen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY). Dadurch rücken aber andere Probleme bei EY in den Blick, wie auch die Bedeutung dieser Probleme für das Verhalten der Wirtschaftsprüfer, der Aufseher und der Ratingagenturen. Diese übersehen oder geduldet zu haben, wäre wiederum ein Versagen, das in den Verantwortungsbereich des Bundesfinanzministers fällt.

EY hatte Jahresabschlüsse der Wirecard AG sowie Konzernabschlüsse sowie Lageberichte sowohl für die Gesellschaft als auch den Konzern jeweils geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Anwaltssozietäten sammeln derzeit Mandate von Geschädigten auf Portalen wie EY-Klage.de, um Forderungen beim Insolvenzverwater anzumelden und eine Investoren-Klage gegen den Abschlussprüfer Ernst & Young (EY) zu erheben.

Im Unterschied zu anderen großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften arbeitet EY aber seit Jahren mit massiven Verlusten, so dass sich EY schon vor dem Wirecard-Skandal um jedes große Mandat bemühen musste, um Verluste zu begrenzen. Offen also, ob die eigene Verlustsituation Einfluss auf das Prüfungsverhalten hatte, um wichtige Mandate nicht zu verlieren, und inwieweit das Bundesfinanzministerium und die BaFin die Situation bei EY bewusst ignorierten.

Georg Graf Waldersee, Hamburg, Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, kontrolliert als Aufsichtsratsvorsitzender aber auch die Berliner Ratingagentur: Graf Waldersee gehört bereits seit dem 1. Juli 2016 auch dem Aufsichtsrat der Scope SE & Co. KGaA und Scope Management SE an. In beiden Fällen führt Georg Graf Waldersee den Aufsichtsratsvorsitz über Gesellschaften, die seit Jahren nur Verluste melden.

Themen: Fondsrating, Nachrichten | Kommentare deaktiviert für Olaf Scholz wählt zwischen Skylla und Charybdis

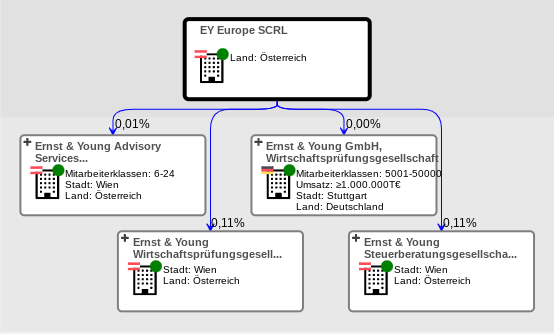

Gesellschafterstruktur der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY)

Von Dr. Oliver Everling | 3.März 2021

Aufgrund des Wirecard-Skandals gewinnt die Gesellschafterstruktur der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY) an Bedeutung. EY hatte Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie Konzernabschlüsse sowie Lageberichte sowohl für die Gesellsschaft als auch den Konzern jeweils geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

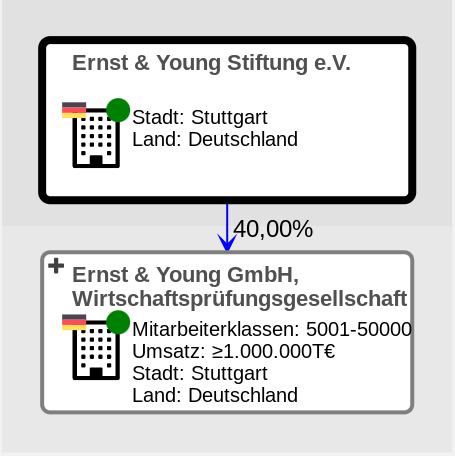

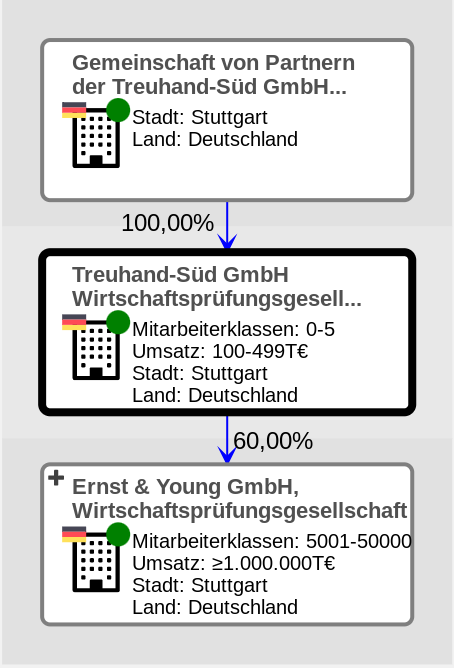

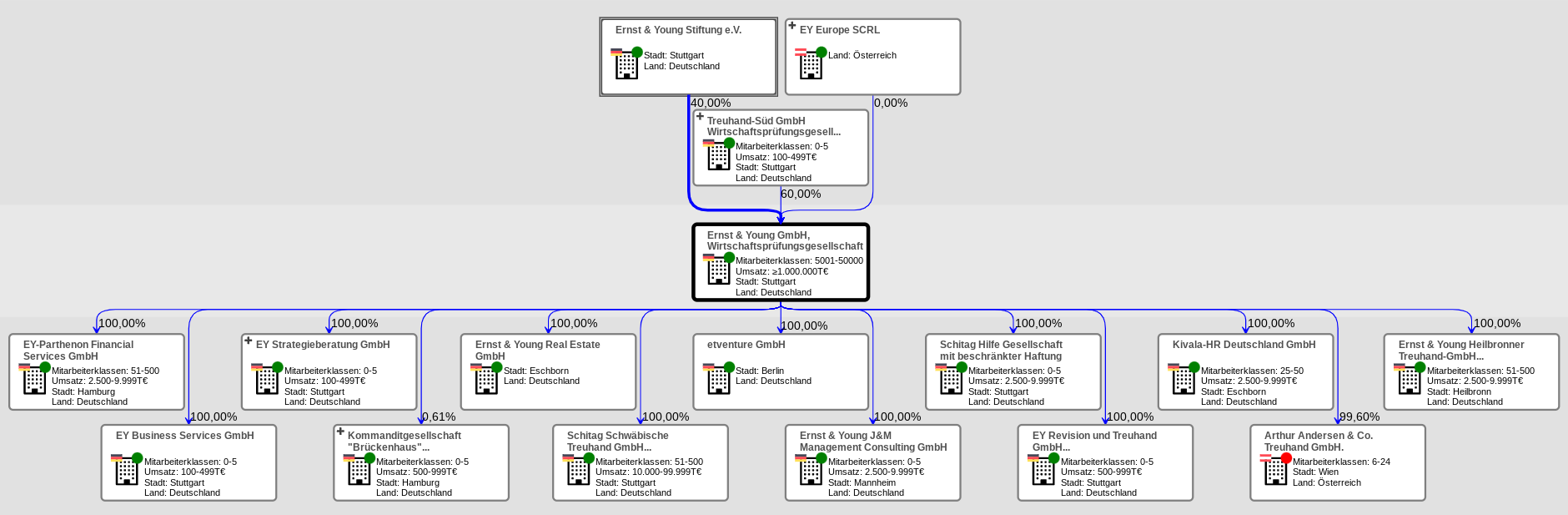

Zu den Gesellschaftern von EY zählen die Treuhand-Süd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, mit 59.99%, und die Ernst & Young Stiftung e.V., Stuttgart, mit 39.99% (im Schaubild gerundet):

Gesellschafterin der Treuhand-Süd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, ist wiederum die Gemeinschaft von Partnern der Treuhand-Süd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Gesellschaft bürgerlichen Rechts (vormals: Aktionärsgemeinschaft von Partnern der Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).

Mit einem symbolischen Anteil (daher die Rundungsfehler) wird auch noch die EY Europe SCRL als Gesellschafter verzeichnet. Aus dieser Gesellschafterstruktur von EY ist nicht ableitbar, dass eine Eigenkapitallücke bei EY ohne weiteres geschlossen würde (zum Vergrößern auf das Bild klicken, mehr auf PALTURAI):

Eine Eigenkapitallücke würde sich dann ergeben, wenn die die auf EY zukommenden Schadensersatzforderungen von Gläubigern und Aktionären der Wirecard AG das vorhandene Eigenkapital übersteigen oder bereits weitere Verluste seit dem letzten EY-Abschluss Mitte 2019 das Eigenkapital von EY ohnehin schon aufgezehrt hätten. Der EY-Jahresabschluss per 30. Juni 2020 wurde von EY jedoch noch nicht beim Bundesanzeiger eingereicht.

In den Konzernabschluss wurden 2019 neben dem Mutterunternehmen, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die folgenden Tochterunternehmen nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einbezogen: Ernst & Young Real Estate GmbH, Eschborn; Ernst & Young J&M Management Consulting GmbH, Mannheim; etventure GmbH, Berlin; EY Business Services GmbH, Stuttgart; EY Strategieberatung GmbH, Stuttgart; EY Innovalue Management Advisors GmbH, Hamburg; EY-Parthenon GmbH, Düsseldorf.

Die folgenden verbundenen Unternehmen sind gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger aufgrund ihres geringen Geschäftsumfangs von insgesamt untergeordneter Bedeutung für die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und wurden daher gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht konsolidiert bzw. nicht nach § 311 Abs. 2 HGB at equity bewertet: Ernst & Young Heilbronner Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heilbronn; EY Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart; Ernst & Young Retail Services GmbH, Eschborn; Schitag Schwäbische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart; Kivala-HR Deutschland GmbH, Eschborn; Ernst & Young cqc corporate quality consulting GmbH, Eschborn.

Themen: Nachrichten | Kommentare deaktiviert für Gesellschafterstruktur der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY)

Auch in Österreich geht ein Fachmarktzentrum über die Theke

Von Dr. Oliver Everling | 3.März 2021

Union Investment hat auf Vermittlung des Einzelhandelsspezialisten COMFORT ein Fachmarktzentrum in Klagenfurt am Wörthersee an einen Privatinvestor verkauft. Das Objekt mit einer Mietfläche von 7.014 m2 gehörte seit 2004 zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1, der ausschließlich in Österreich vertrieben wird. Der Verkaufserlös liegt deutlich über dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert. Branchen-Insider schätzen, dass der Faktor bei 16 bis 18 gelegen haben könnte.

Das 1998 erbaute Fachmarktzentrum in der Völkermarkterstraße 144-150 liegt direkt an einer vierspurig ausgebauten Schnellstraße östlich des Stadtzentrums. Die Völkermarkterstraße gilt als die wichtigste Handelsagglomeration außerhalb der Klagenfurter Innenstadt. Derzeit ist das Objekt vollvermietet. Zu den Mietern zählen A.T.U., Action, Deichmann und dm – typische Mieter, wie sie auch in den Fachmarktzentren im Portfolio der DEFAMA AG in Deutschland zu finden sind.

Für die DEFAMA AG käme ein solches Fachmarktzentrum in Österreich jedoch nicht in Betracht, da sich die DEFAMA AG – ihrem Firmennamen Deutsche Fachmarkt AG treu – auf deutsche Fachmarktzentren konzentriert, hier überlegene Kompetenz mitbringt und deshalb meist auch wesentlich günstiger als andere Investoren einkauft.

„Mit dem lukrativen Verkauf setzen wir unsere Fachmarktstrategie auch in Österreich konsequent um: Unser Anlagefokus liegt auf lebensmittelgeankerten Nahversorgern mit einem Objektvolumen ab 15 Millionen Euro, hoher Aufenthaltsqualität und online-resilientem Mieterbesatz. In diesem Bereich wollen wir unser Portfolio gezielt weiter ausbauen“, so Roman Müller, Investment Manager bei Union Investment.

Bei der Transaktion wurde Union Investment rechtlich durch Brand Rechtsanwälte und steuerrechtlich durch TPA beraten, legt die Gesellschaft offen.

Themen: Aktienrating, Immobilienrating | Kommentare deaktiviert für Auch in Österreich geht ein Fachmarktzentrum über die Theke

Hypoport hält das Sprungbrett

Von Dr. Oliver Everling | 3.März 2021

Die Tech-Giganten aus den USA machten es vor: Wer erfolgreich ein Unternehmen von Weltmaßstab aufgebaut hat, kann auch anderen bei ihren Unternehmensgründungen helfen.

Die Hypoport SE intensiviert durch strategische Partnerschaften zukünftig ihre Zusammenarbeit mit dem Startup-Ökosystem in der DACH-Region. Schwerpunkt wird auf Startups mit dem Tätigkeitsfeld FinTech, InsurTech und PropTech und hohen Synergien mit dem bereits bestehenden Hypoport Netzwerk liegen. Das zuständige Team wird von Chris Heyer als Chief Investment & Partnership Officer geleitet und fällt in den Vorstandsbereich von CEO Ronald Slabke.

Die Hypoport-Gruppe hat mit ihrem Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft vielfältige Anknüpfungspunkte zu zahlreichen Entwicklungen im Startup-Ökosystem. Das schafft Raum für Partnerschaften mit dem Ziel, die Innovationsdynamik von Startups mit den Geschäftsaktivitäten im Hypoport Netzwerk zum gemeinsamen Nutzen zu verbinden. Vielen Gründern gilt die Geschichte und Unternehmenskultur des Unternehmens Hypoport als Vorbild.

Chris Heyer, der bevor er 2018 zu Hypoport kam, selbst drei Startups mitaufgebaut hat und zudem als Innovationsberater tätig war, freut sich auf sein neues Aufgabenfeld innerhalb der Hypoport-Gruppe: „Wichtig sind uns langfristige und strategische Partnerschaften, von denen beide Seiten greifbar profitieren. Hypoport hat im Bereich der B2B-Onlinemarktplätze Anfang der 2000er selbst als Startup begonnen. Hierauf aufbauend ist in den letzten 20 Jahren ein sukzessiv erweitertes Netzwerk mit einer einzigartigen Kultur entstanden, die von unternehmerischer Freiheit geprägt ist. Meine Erfahrungen der letzten drei Jahre bei Hypoport kombiniert mit meinen vorherigen Startup-Aktivitäten möchte ich nun nutzen, um beide Welten gewinnbringend miteinander zu verbinden. Dazu kommerzialisieren und skalieren wir strategische Partnerschaften und bringen unsere Hypoport-Marktexpertise, unser Kundennetzwerk und unsere eigene Produktentwickungserfahrung ein. Sehen wir eine besondere strategische Relevanz für Hypoport, sind auch Möglichkeiten einer Anteilsbeteiligung für uns denkbar.“

Mit einer kürzlich initiierten strategischen Partnerschaft samt Beteiligung am Schweizer InsurTech-Startup Helvengo AG sei ein erster Erfolg bereits gelungen, der zugleich mehrere Kooperationen in der Hypoport-Gruppe ermöglicht, berichtet die Gesellschaft. Helvengo spezialisiert sich auf bedarfsgruppenspezifische Versicherungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Noch in diesem Jahr wollen die Gründer auch in Deutschland und Österreich das Geschäft aufnehmen. Aufgebaut wird Helvengo von Vedran Pranjic, Benedikt Andreas und Felix Huemer. Alle drei sind ehemalige Mitarbeiter des Berliner InsurTech-Unternehmens wefox.

Themen: Aktienrating, Existenzgründerrating | Kommentare deaktiviert für Hypoport hält das Sprungbrett

Wagniskapital für neuartige Zelltherapie

Von Dr. Oliver Everling | 2.März 2021

Ein Team um Prof. Andrea Tüttenberg und Dr. Helmut Jonuleit aus der Mainzer Hautklinik will eine neuartige Zelltherapie weiter optimieren und klinisch testen. Die dazu erfolgte Biotech-Ausgründung der Universitätsmedizin Mainz, ActiTrexx GmbH, berichtet nun über ihre erfolgreiche Serie A Finanzierung: Ein Konsortium unter der Führung der LBBW Venture Capital GmbH mit Beteiligung der MediVentures GmbH, dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) investiert insgesamt 3,5 Millionen Euro.

Die ActiTrexx entwickelt den Produktkandidaten ATreg, aktivierte regulatorische T-Zellen (Tregs), die mittels eines proprietären Verfahrens stimuliert werden, um Abstoßungsreaktionen bei Transplantationspatienten und überschießende Immunantworten bei Autoimmunerkrankungen zu verhindern. Hierzu werden die regulatorischen T-Zellen als natürliche Wächterzellen des Immunsystems durch eine patentgeschützte Methode außerhalb des Körpers aktiviert und den Patienten als Infusion verabreicht.

Erste klinische Studien zur Behandlung von Leukämiepatienten nach Stammzelltransplantation, bei denen das Risiko einer lebensbedrohenden Transplantatabstoßung, der Graft-versus-Host-Disease (GvHD), besonders hoch ist, sollen bereits 2021 in Kooperation mit der III. Med. Klinik der Universitätsmedizin Mainz starten. Die präklinischen Daten konnten zeigen, dass ATreg eine bereits existierende GvHD deutlich abschwächen kann. Eine vorbeugende Behandlung kann sogar die Entstehung der Erkrankung weitgehend verhindern. „Sollten sich diese Beobachtungen in der Klinik bei Patienten bestätigen lassen, kann ATreg der Grundstein für eine neue, effektive und nebenwirkungsarme GvHD-Therapie sein“, sagte Prof. Tüttenberg, CEO der ActiTrexx.

In der Vergangenheit wurden regulatorische T-Zellen bereits erfolgreich in akademischen Studien zur GvHD-Therapie eingesetzt. „Der von uns verwendete Ansatz bedeutet jedoch durch die einzigartige Aktivierung der Tregs eine deutliche Verbesserung der bisher existierenden Protokolle. Das Produkt ATreg verkürzt den Herstellungsprozess für Treg-basierte Zelltherapien von Wochen auf Stunden, ein Einsatz des Zellpräparates kann somit innerhalb kürzester Zeit erfolgen“, erklärte Dr. Jonuleit, CSO der ActiTrexx. „Hiervon profitieren vor allem die Patienten mit akuter GvHD, die dringend eine Therapie benötigen.“

„Die Entwicklung von Therapeutika zur Unterdrückung einer unerwünschten Immunantwort bei Stammzell- und Organtransplantationen sowie Autoimmunerkrankungen steht aktuell weltweit im Fokus verschiedener Biotechunternehmen. Die therapeutische Anwendung von regulatorischen T-Zellen in diesem Bereich ist jedoch bisher durch zeitaufwendige und kostenintensive Verfahren eingeschränkt. Der auf langjähriger Forschung basierte ActiTrexx-Ansatz überwindet diese Limitationen und wird den flächendeckenden Einsatz von Tregs ermöglichen. Die Therapie mit ATreg soll bereits in diesem Jahr der klinischen Prüfung unterzogen werden und soll in wenigen Jahren den ersten Patienten zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, ActiTrexx dabei unterstützen zu können“, kommentierte Dr. Stefanie Wojciech, Investment Manager bei der LBBW VC, die Finanzierungsrunde.

„Mit dem Konsortium um die LBBW VC konnten wir erfahrene Investoren mit einem breiten Netzwerk gewinnen“, sagte Prof. Dr. Tüttenberg, Geschäftsführerin von ActiTrexx. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Entwicklungsansatz überzeugen konnten und die nächsten Schritte der präklinischen und klinischen Phase finanziert werden können.“

Unternehmensfinanzierung ist in Deutschland weiter zunehmend staatlich kontrolliert, indem öffentliche Mittel benutzt werden, um Risiken zu übernehmen. So erhält ActiTrexx zum Unternehmensstart zusätzlich Mittel aus dem GO-Bio Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Die Gründer hatten bereits 2016 im Rahmen der GO-Bio Gründungsinitiative 4 Millionen Euro Fördermittel eingeworben.

Themen: Biotechrating | Kommentare deaktiviert für Wagniskapital für neuartige Zelltherapie

Erstmals Kryptofondsratings am Start

Von Dr. Oliver Everling | 2.März 2021

Die für Ihre Fondsratings im institutionellen Bereich bekannte TELOS GmbH und die DLC Distributed Ledger Consulting GmbH geben eine strategische Kooperation im Bereich von Kryptofondsratings bekannt. Ziel der Kooperation ist die Verbindung zweier Welten – der des klassischen Asset Managements und der des Digital Asset Managements.

Zum einen wollen die Partner ein Mehr an Transparenz in dem auch für institutionelle Investoren immer noch neuen und relativ unbekannten Markt der Kryptowerte schaffen. Zum anderen soll den Anlegern anhand des qualitativen Ratings Sicherheit über das Know-how der Fondsanbieter beim Management dieser Assetklasse gegeben werden.

„Kryptowerte wie beispielsweise Bitcoin oder Ether werden im ersten Schritt vermutlich in Multi-Asset-Strategien Eingang finden, nach der Aufnahme unter anderem von illiquiden Assets kann man hier von ‘Multi-Asset-4.0’ sprechen. Bereits heute sind viele Investoren mittelbar ohnehin schon in Bitcoin investiert, ohne dies zu wissen – beispielsweise dann, wenn diese Aktien von Tesla, MicroStrategy oder dem Mutterkonzern von Twitter, Square, im Portfolio halten“, sagt Alexander Scholz, Geschäftsführer der TELOS GmbH.

Die Expertise von TELOS als etablierte Ratingagentur auch bei komplexen Fondsprodukten und das tiefgehende Expertenwissen im Bereich der Krypto-Assets von DLC Distributed Ledger Consulting sollen sich ergänzen: „Wir übernehmen in der Kooperation die Rolle des technischen Spezialisten und beraten auch im Hinblick auf neuartige Anreizmodelle für Digital Assets. Konkret nehmen wir beispielsweise Smart-Contract-Audits der in einem Fonds befindlichen Token vor und erhöhen auf diese Weise die Sicherheit für den jeweiligen Assetmanager und natürlich auch den Investor signifikant“, sagt Dr. Sven Hildebrandt, der vor Gründung der DLC bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft beschäftigt war.

Beide Kooperationspartner gehen davon aus, dass das für institutionelle Anleger attraktive Universum an Kryptofonds exponentiell steigen wird. Mit zunehmendem Verständnis der Marktteilnehmer für die Anlageklasse und deren Attraktivität im Gesamtportfoliokontext (Korrelationseffekte, Verbesserung der Sharpe-Ratio) werden Fragen zur praktischen Portfolioimplementierung und zum Risikomanagement in den Vordergrund rücken, insbesondere bei der Wahl des passenden Anlageproduktes und des Asset Managers.

Themen: Kryptofondsrating | Kommentare deaktiviert für Erstmals Kryptofondsratings am Start

Börse hören. Interviews zu aktuellen Ratingfragen im Börsen Radio Network. Hier klicken für alle Aufzeichnungen mit Dr. Oliver Everling seit 2006 als Podcasts.

Börse hören. Interviews zu aktuellen Ratingfragen im Börsen Radio Network. Hier klicken für alle Aufzeichnungen mit Dr. Oliver Everling seit 2006 als Podcasts.